Vom Wiederfinden verschwundener Familien

Gewinner des diesjährigen Literaturpreises des Nordischen Rates ist Joanna Rubin Drangers Ihågkom oss till liv (2022, Erinnere uns zum Leben). Als Comic hebt sich das Buch schon in seiner äußeren Form von den übrigen Nominierungen ab. Dass nun ausgerechnet dieses Buch zum Aushängeschild der aktuellen skandinavischen Literatur wird, ist zu begrüßen. Denn da es von Juden und Jüdinnen, vom Holocaust und dem Leben mit Antisemitismus erzählt, wird der Preis – nach nicht einmal einem Monat seit dem Mord von 1400 Israelis durch die Hamas – zu einem politischen Statement. Leider – Verpasste Chance! – haben die Regisseure der Preisverleihung am 31.10. in der Osloer Oper sich dagegen entschieden, den Glamour der Veranstaltung zu gefährden.

Der etwas sperrige Titel zitiert eine Formulierung – »Zochreinu Le-Chayim« – aus dem jüdischen Gebet Amidah, das an den zehn Tagen zwischen Rosh ha-Shanah (dem Neujahrstag des jüdischen Kalenders) und Yom Kippur (dem Versöhnungstag, dem höchsten jüdischen Feiertag) gebetet wird: »Erinnere uns zum Leben, Herr, der will, dass wir leben, und schreibe uns in das Buch des Lebens, um deinetwillen«!

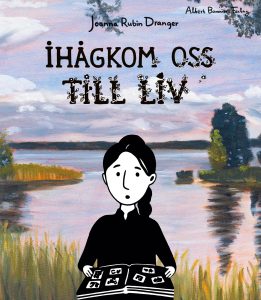

Auf dem Umschlag von Drangers über vierhundert Seiten starkem großformatigen Bildband treibt der Titel Ihågkom oss till liv Blätter und kleine Blüten aus. Diese floralen Elemente sind nicht gleichmäßig verteilt, sondern sie nehmen mit dem Buchstabenverlauf zu. Zeigen sich auf dem »Ihågkom« (›Erinnere‹) erst am Fuße des letzten Buchstabens zaghaft zwei Blättchen und eine Knospe, rankt das Pflänzchen am Gestänge des folgenden Wortes »oss« (›uns‹) immer weiter in die Höhe, bis »till liv« (›zum Leben‹) ganz und gar von pflanzlichem ›Leben‹ überwuchert ist. In der Überschrift wird die Bitte des Gebets also erhört. Und tatsächlich präsentiert sich das Buch als ein säkulares Erinnerungsprojekt, das dem Vergessen entgegenwirken will. Unter der Überschrift blättert eine schwarz-weiß gezeichnete Figur ein Fotoalbum durch; diese Figur wird auf den kommenden 400 Seiten Joanna Rubin Dranger repräsentieren; außerdem ist auf der Rückseite und der hinteren Innenseite des Umschlags ein Teppich von Fotos ausgebreitet: ›Meine Tante Susanne und ich als Kind‹, ›Perla, ca. 1938‹, ›Mein Großvater David als junger Mann mit Freunden oder Verwandten, ca. 1919‹, ›Faivel und Sonia im Sommer 1939‹. Erinnere uns zum Leben!

Die graphische Gestaltung des Titels scheint also eine positive Entwicklung – vom Tod zum Leben – zu verheißen. Doch was das Buch dann in seinen sechs Kapiteln erzählt, geht eher die entgegengesetzte Richtung: Joanna Rubin Dranger rekonstruiert die Geschichte ihrer jüdischen Familie und sie erzählt gleichzeitig von dieser Rekonstruktionsarbeit, davon, wie sie mit lange gekannten und neu gefundenen Verwandten spricht, wie sie Archive durchforstet, wie Fotos und Tonbandaufnahmen schon gestorbener Generationen auftauchen, wie sie zu Recherchen nach Israel und in die USA reist. Doch das Erinnern und Vergegenwärtigen führt nicht dazu, dass das Leben aufblüht, vielmehr versinkt die Künstlerin angesichts der Schwere dessen, was sie da zutage fördert, in Hoffnungslosigkeit:

Nachdem ihr Urgroßvater Aron zwei Pogrome nur knapp überlebt hat, wandert er mit seiner Familie aus dem damaligen Zarenreich nach Schweden aus; damit gehörte sie zu den über 200.000 Juden und Jüdinnen, die zwischen 1905 und 1906 aus Russland emigrierten. In der neuen Heimat floriert die Familie in jeder Hinsicht; Aaron arbeitet sich von einem einfachen wandernden Händler zum Besitzer eines großen Kleidergeschäfts in Göteborg mit zahlreichen Angestellten hoch, die Kinder wachsen heran und gründen eigene Familien, sie finden Anschluss in der Synagoge und werden Teil der schwedischen Gesellschaft. Doch der Antisemitismus nimmt stetig zu, auch in Schweden. Obwohl die Familie von Aron und Rebekka sowie die ihrer sechs Kinder im neutralen Schweden der Shoa entgingen, lebten sie doch in der zermürbenden Unsicherheit, ob die schwedische Regierung dem Druck des mächtigen Nachbarn würde standhalten können und wollen, und in steter Angst um ihre nicht-schwedischen Verwandten. Zwar gibt es Geschichten, in denen es dem einen oder anderen gelingt, die KZs und sowjetischen Arbeitslager zu überleben und in den eben gegründeten Staat Israel zu migrieren; oder die von David und Lova, die mit ihren zwei Töchtern aus Oslo fliehen, getrennt werden und auf verschlungenen Wegen über Riga, Moskau und Tokyo nach San Francisco kommen, wo die Familie wieder vereint wird. Doch es gibt eben auch »Familjen som försvann«, ›Die Familie, die verschwand‹ – so der Titel des letzten und bei weitem längsten Kapitels, das den osteuropäischen Verwandten gewidmet ist. An einigen Fotos eines namenlosen kleinen Jungen, eines Cousins von Joannas Mutter, dessen Spuren sich in Polen verlieren, verdichtet sich das Grauen:

»Medan jag drunknar i all tillgänglig information om det fruktansvärda som Polens judar utsattes för blir mitt yngsta barn Perla sjuk. […] Det är varken allvarligt eller farligt, bara helt vanliga vintersjukdomar, men jag kan inte låta bli att tänka på hur det hade varit om det var där och då, vilket förstås var precis vad som hände – att barn och vuxna blev sjuka i ghettot, där det var brist på mat, trångt, med dåliga möjligheter till hygien, mediciner och sjukvård. Om ett barn eller förälder blev sjuk under en deportation … […] Att inte kunna skydda sina barn. Att inte kunna skydda sina barn. Att inte kunna skydda sina barn. Till slut håller mörkret på att äta upp mig. Jag inser att jag inte kan leta mer. Inte nu.« (S. 341)

.

Während ich in all den verfügbaren Informationen über die Schrecken, die den polnischen Juden angetan wurden, ertrinke, wird mein jüngstes Kind Perla krank. […] Es ist nichts Ernstes oder Gefährliches, nur eine gewöhnliche Winterkrankheit, aber ich kann nicht umhin, daran zu denken, wie es gewesen wäre, wenn es dort und damals passiert wäre, denn natürlich passierte genau das – dass Kinder und Erwachsene im Ghetto krank wurden, wo es an Nahrung mangelte, wo es überfüllt war, es kaum Zugang zu Hygiene, Medizin und medizinischer Versorgung gab. Wenn ein Kind oder ein Elternteil während einer Deportation krank wurde … […] Nicht in der Lage zu sein, seine Kinder zu schützen. Nicht in der Lage zu sein, seine Kinder zu schützen. Nicht in der Lage zu sein, seine Kinder zu schützen. Am Ende frisst mich das Dunkel auf. Ich verstehe, dass ich nicht mehr suchen kann. Nicht jetzt.

An dieser Stelle bricht Dranger ihre Nachforschungen und der Comic seine Erzählung ab. Die nächste Doppelseite zeigt eine einfach gemalte Seelandschaft (sie bildet auch den Hintergrund des Titelbilds) und dann folgen mehrere Seiten mit unscharfen Wolkenbildern. Als Dranger ihre Recherchearbeit wieder aufnimmt, melden sich Zweifel, ob eine talking cure tatsächlich zur Heilung führen kann: »Jag undrar, om mamma hade levt och visste vad jag fått reda på, hade hon velat veta? Jag är inte säker.« (S. 349 – ›Ich frage mich, wenn meine Mutter noch am Leben wäre und wüsste, was ich herausgefunden habe, ob sie es hätte wissen wollen? Ich bin mir nicht sicher.‹)

Versteht man die einstmals sakrale Bitte Ihågkom oss till liv/Erinnere uns zum Leben ausschließlich als eine säkulare Forderung an die Comickünstlerin, dann handelt es sich um eine untragbare Überforderung. ›Vergiss uns, damit wenigstens Du leben kannst‹, wäre wohl der angemessenere Titel.

* * *

Johanna Rubin Dranger ist Comickünstlerin und Illustratorin. Sie wurde bekannt mit einer kleinen Zahl Comics, die in schlichtem und expressivem Strich die kleinen »großen« Probleme junger Erwachsener in einer urbanen Wohlstandsgesellschaft behandeln. Fröken Livrädd & Kärleken (1999, ›Fräulein Überängstlich & die Liebe‹) erzählt vom Liebeskummer und den daraus erwachsenden Selbstzweifeln; in Fröken Märkvärdig & Karriären (2001, ›Fräulein Merkwürdig & die Karriere‹) haben sich die Zweifel darauf verschoben, ob man den beruflichen Erwartungen gewachsen ist; Askungens syster (2005, ›Aschenputtels Schwester‹) umkreist stereotype Schönheitsvorstellungen; und in Alltid redo att dö för mit barn! (2008, ›Immer bereit, für mein Kind zu sterben!‹) thematisiert Dranger die überspannten Erwartungen an sich selbst, mit denen sich werdende Mütter das Leben schwermachen. Von 2007 bis 2017 arbeitete Dranger als Professorin für Illustration an Konstfack, der staatlichen Hochschule für Kunst, Design und Kunsthandwerk in Stockholm. In dieser Zeit setzte sie sich in der Lehre intensiv mit Rassismus in den Bildmedien auseinander, eine Beschäftigung, die 2017 in Bilders makt (Die Macht von Bildern) resultierte. Es handelt sich dabei um ein Internet-Archiv zu rassistischen Stereotypen, das die Stiftung Mångkulturellt centrum (Multikulturelles Zentrum) betreibt und das Dranger gemeinsam mit der Literaturwissenschaftlerin Moa Matthis redaktionell betreut (bildersmakt.se).

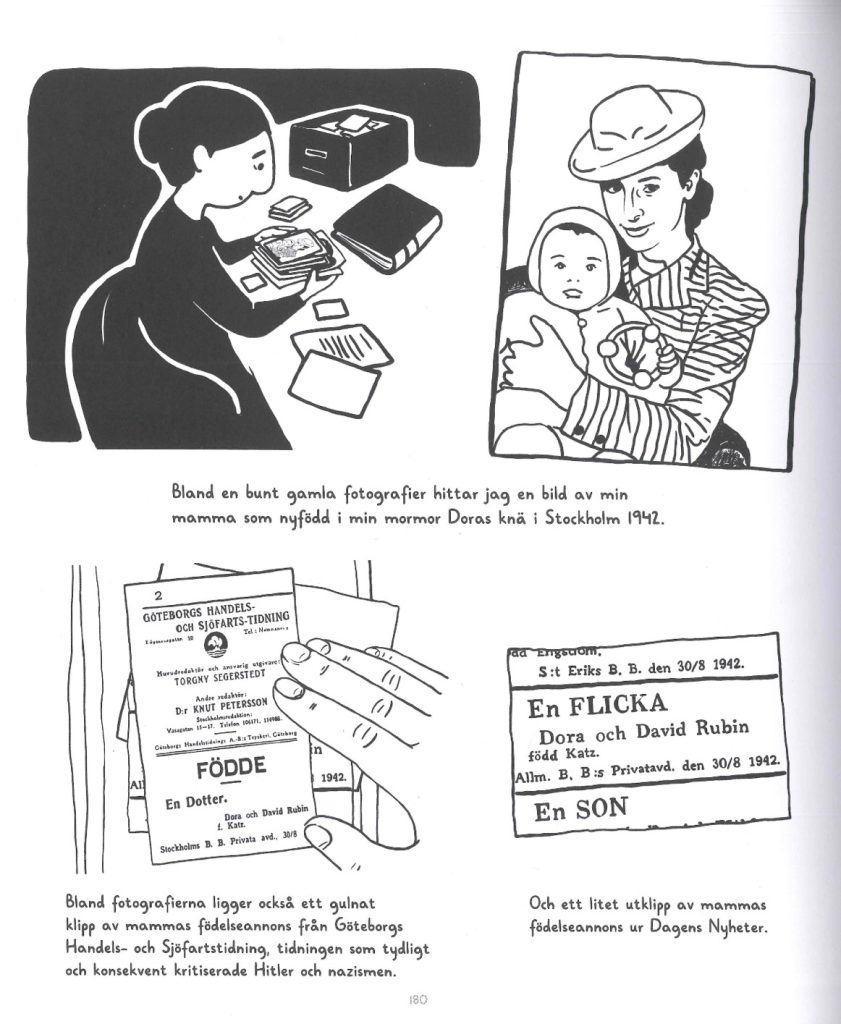

So liegt es denn nahe, dass man Ihågkom oss till liv auch als eine Auseinandersetzung mit dem Medium des Bildes lesen kann. Das beginnt schon mit dem quadratischen Format des Buchs und seiner Übergröße. Beides imitiert genau das Fotoalbum, das die Figur Joanna auf dem Titelbild aufschlägt. Die Ästhetik des Fotoalbums setzt sich auch im Inneren fort. Denn Dranger erzählt nicht, wie es für einen Comic klassischerweise üblich ist, in einer Abfolge von Bildern, die das lesende Bewusstsein zu einem Handlungsverlauf zusammensetzt. Auch solche Passagen gibt es vor allem dort, wo Dranger von ihren Recherchearbeiten erzählt; der größte Teil von Ihågkom oss till liv aber arrangiert die Geschichte der Vorfahren als eine Collage aus Texten, Bildern, Ausschnitten aus Zeitungen und anderen zeitgeschichtlichen Dokumenten – eben so, wie man es auch in einem Familienalbum tun würde. Ein Großteil der Bilder sind Zeichnungen, die erkennbar Fotografien nachzeichnen, wenn sie nicht gar (wie im Beispiel hier) mit einem Rahmen versehen sind. Auch wählt Dranger eine Schrifttype, die einem Handlettering ähnelt und so an die handschriftlichen Kommentare in einem Fotoalbum erinnern:

Ein Fotoalbum dient in der Regel der Selbstinszenierung einer Familie. Dort werden (neben dem einen oder anderen Schnappschuss) inszenierte Bilder von vermeintlichen Höhepunkten wie Ferien, Ausflügen und Besuchen, Hochzeiten, Geburten und Schulabschlüssen zu einem erinnerungswürdigen Ideal arrangiert. Geht man gar zum Fotografen, wählt man Kleidung und Mimik bewusst aus. In ein Album klebt man solche Eindrücke ein, die man sich selbst und seinen Kindern überliefern will. Und genau solche Fotos und Fotoalben tauchen im Laufe von Joannas Recherchen immer wieder auf. Doch was man über die dort abgebildeten Menschen sagen kann, steht in scharfem Kontrast zu der heiteren Stimmung, die auf dem Foto dargestellt wird: Auf Seite 278 sehen Joanna und Azriela, eine entfernte Tante, ein Fotoalbum an, das Azriela von ihrer Mutter geerbt hat. Darin sind auch Fotos von Moshe, einem Bruder von Joannas Großvater und Azrielas Vater. War er denn Fotograf?, fragt Joanna; und Azriela antwortet:

| – Ja, genau! Hier, ich zeig Dir mal was. Moshes eigene Shana tova-Karten – Du weißt, Frohes neues Jahr … Sieh mal! | – Oh! Die sind ja ganz wunderbar! |

| – Moshe war auch ehrenamtlich beim Roten Kreuz. Als der Krieg anfing, wurde jemand auf der Straße direkt vor ihrem Haus verletzt. Moshe sprang die Treppen hinunter, um zu helfen und wurde dann selbst von den Polen umgebracht – es war eine antisemitische Attacke. Und dann sprang auch ihr Vater Eliezer auf die Straße und da wurde auch er umgebracht. Es gab ja so viel Antisemitismus in Polen! | |

Was also ›sagt‹ so ein Foto? ›Frohes neues Jahr!‹ oder ›Er wurde von den Polen umgebracht.‹?

* * *

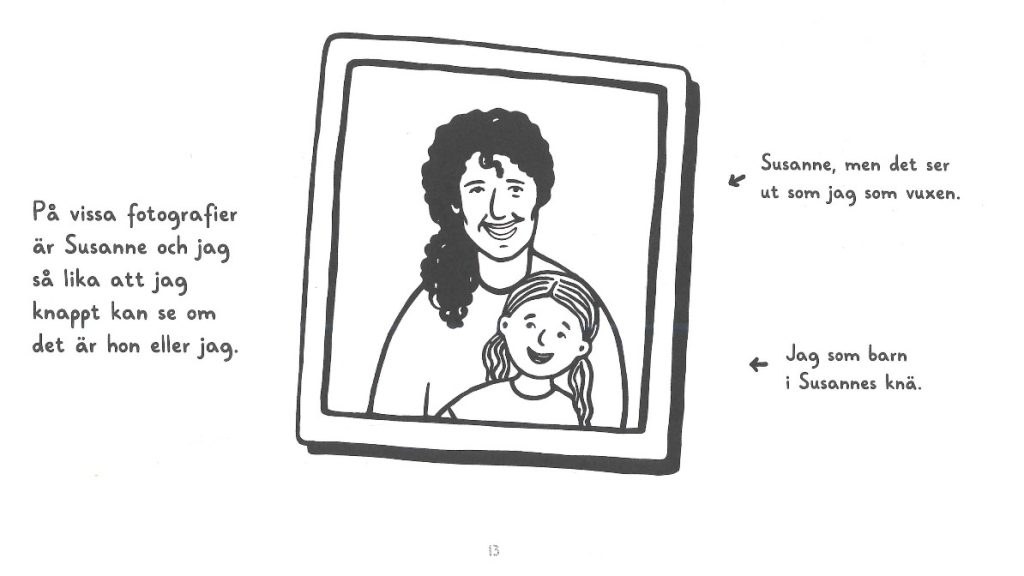

Das gesamte erste Kapitel Min moster Susanne & Lotte Laserstein (Meine Tante Susanne & Lotte Laserstein) ist ganz der Frage gewidmet, wer oder was das Bild eines anderen abgeben kann. Die erste Seite zeigt ein Zimmer in der Wohnung von Joannas Großeltern; an der Wand ein Porträt von Joannas Tante Susanne in einem Alter von sieben Jahren; davor die etwa gleichaltrige Johanna, wie sie über ein Blatt gebeugt zeichnet. Dass die beiden in einem Abbildungsverhältnis stehen, darüber lässt die Erzählerin keinen Zweifel: »Sen jag var liten har jag identifierat mig med Susanne« (S. 13, ›Schon als kleines Kind habe ich mich mit Susanne identifiziert‹). Und dann folgt dieses Bild eines Bildes:

| Auf bestimmten Fotografien sind sich Susanne und ich so gleich, dass ich kaum erkennen kann, ob sie es ist oder ob ich es bin. | Susanne, aber sie sieht aus wie ich als Erwachsene. |

| Ich als Kind auf Susannas Schoß. |

Äußere Ähnlichkeit und innere Identifikation zwischen Joanna und ihrer Tante haben eine tragische Dimension. Denn auch Susanne hatte sich mit der ›verschwundenen Familie‹ beschäftigt. Mit 48 Jahren erliegt sie deshalb einer Depression. Damit ist auf den ersten Seiten die emotionale Gewalt einer traumatisierenden (Post-)Erinnerung benannt, die auch Joanna am Ende des Buches einholen wird.

Wenige Seiten später wird die Kette der Ähnlichkeiten um weitere Bilder und Personen verlängert:

| – Mamma! Schau mal! |

| Jetzt hängt Susannes Porträt bei mir zu Hause. Meine Tochter Perla ist genauso alt, wie es Susanne auf dem Bild war. |

Wen aber zeigt die Zeichnung, die die kleine Perla angefertigt hat? Ist es sie selbst oder hat sie ihre Tante abgezeichnet? Wenn Perla ihre Mutter auffordert »Mamma! Titta!« (›Mama! Schau mal!‹) und ihre Zeichnung unter das Porträt von Susanne hält, will sie dann darauf hinweisen, dass ihre Zeichnung das Porträt verdoppelt hat, oder will sie zeigen, dass es sich bei ihrer Kinderzeichnung um ein Selbstporträt handelt, das dem Bild von Lotte Laserstein ähnelt? Handelt es sich bei Perlas Zeichnung also um die Abbildung einer Person (welcher? Susannes oder Perlas?) oder handelt es sich um die Abbildung eines Bilds (Lasersteins Gemälde)? Drangers Zeichnung von Perlas Zeichnung bleibt in all diesen Fragen bewusst unklar.

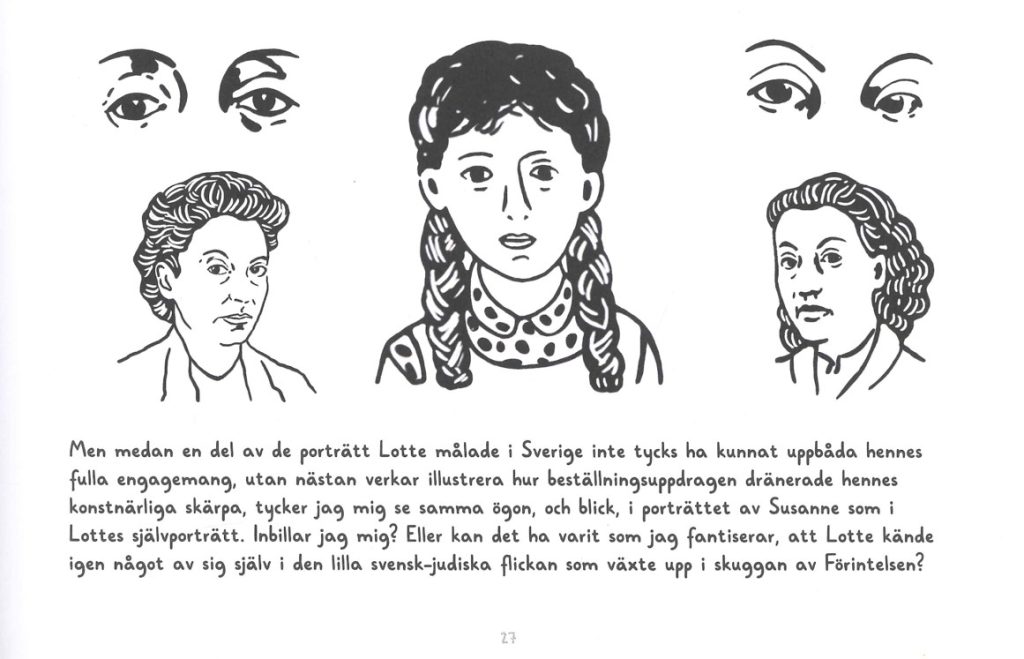

Dann aber erzählt der Comic über viele Seiten hinweg die Geschichte der Malerin von Susannes Porträt. Es handelt sich um eine der wichtigsten Vertreter:innen der Neuen Sachlichkeit, um Lotte Laserstein (1998-1993), die 1937 eine Ausstellung in Stockholm nutzte, um als ›Dreivierteljüdin‹ Deutschland für immer zu verlassen. In Schweden schlägt sie sich mit Porträtmalerei durch und erst 1987 findet sie die Anerkennung, die ihr gebührt. 1993 stirbt Laserstein, im selben Jahr, in dem sich Susanne das Leben nimmt. Die Grabsteine der beiden, die Dranger auf den Seiten 34 und 35 gegenüberstellt, werden zu weiteren Repräsentationen der Toten. Doch diesmal handelt es sich nicht um ikonische, sondern um indexikalische Zeichen, also um Zeichen, die den Personen, auf die sie hinweisen, nicht ähnlich sehen, sondern wie ein Pfeil auf sie, bzw. ihre letzte Ruhestätte hinweisen. Doch dass Lotte Laserstein so großen Platz in Drangers Erinnerungscomic bekommt, hat noch einen anderen, sehr viel gewichtigeren Grund:

| [W]ährend einige der Porträts, die Lotte in Schweden gemalt hat, wohl nicht in der Lage waren, ihre volle Hingabe zu aktivieren, und fast zu zeigen scheinen, wie die Auftragsarbeiten ihre künstlerische Geschliffenheit auszehrten, glaube ich, in dem Porträt von Susanne die gleichen Augen und den gleichen Blick zu sehen wie in Lottes Selbstporträts. Bilde ich mir das nur ein? Oder könnte es so gewesen sein, wie ich es mir vorstelle, dass Lotte in dem kleinen schwedisch-jüdischen Mädchen, das im Schatten des Holocaust aufgewachsen ist, etwas von sich selbst wiedererkannt hat? |

Aus dem Porträt blickt also nicht nur Susanne, sondern Joanna wird auch von Lotte Laserstein angeblickt. Und da sie, Joanna, der Tante zum Verwechseln ähnlich sieht, blickt – so die intonierte Bildlogik des Kapitels – durch die Augen ihrer Tante bzw. der Malerin auch Johanna aus dem Porträt auf sich selbst. Wer hier Subjekt/Malerin/Comickünstlerin und wer Objekt/Modell/Zeichnung ist, verschwimmt in dieser komplexen Konstellation, deren Pointe der Kunsthistoriker George Didi-Huberman 1990 auf die Formel Ce que nous voyons, ce qui nous regarde gebracht hat: Was wir sehen, blickt uns an.

Da es sich bei dem ersten Kapitel um eine Art Vorwort handelt, das der Rekonstruktion der Familiengeschichte vorangestellt ist, setzt die Reflexion der verschlungenen Repräsentationswege des Bildmediums den Basso continuo für das gesamte Erinnerungsprojekt. Dort, wo Joanna über die Fotografien in die Augen der verschwundenen Familienmitglieder blickt, blickt aus diesen Augen sie selbst zurück. Und da sie diese Fotos abzeichnet, hat sie ihren eigenen Blick in die Augen der Fotografierten gelegt, der wiederum uns – die Rezipient:innen von Ihågkom oss till liv – anblickt. In diesen Zeichnungen – so die künstlerische These des Buchs – soll man die Künstlerin selbst sehen, so wie Joanna die Malerin Laserstein in den Augen von Susannes Porträt erblickt. Das Schicksal der Verschwundenen verschmilzt mit dem Joannas, und wir sehen dieser Verschmelzung zu. Johannas Leben verlöscht in dem Mord an ihren Verwandten und das Leben der Verwandten wird in Johannas Leben gerettet. Zochreinu Le-Chayim!

Joanna Rubin Dranger: Ihågkom oss till liv, Albert Bonniers Förlag, 2022.

(Joachim Schiedermair, Ludwig-Maximilians-Universität München)